9月8日

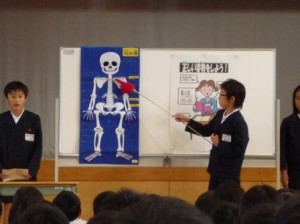

5年生の教室では

保健指導が行われています。

今日は、歯と自分をみがく学習をします。

ビデオを見ながら、

質問に答えていきます。

その後、正しい回答や解説があります。

40.2パーセントの子供たちが

歯肉炎になっているというデータが

報告されています。

どちらが歯肉炎の歯ぐきか、

写真を見て◯をつけましょう。

①健康な歯茎の色

②歯茎の形

③歯茎の硬さ

④歯茎からの出血

その4つのサインのうち、

一つでもサインが出ていると

その歯茎は歯肉炎です。

自分の歯茎を観察しましょう。

歯肉炎の原因は、歯についている

ネバネバです。

ネバネバの正体は?

食べかすである。⭕️か❌か

歯の食べかすではなく、

細菌の塊だったのです。

甘いものをダラダラと食べたり

不規則な生活を送っていることも

歯肉炎の原因になります。

ちゃんとした歯みがきをすれば、

軽い歯肉炎は1週間くらいで治ります。

でも歯ブラシでは

みがききれない歯の場所があります。

それはどこでしょう。

正解は、歯と歯の間です。

すき間は6割しか取れません。

それをきれいに落とすには、

デンタルフロスです。

デンタルフロスには、秘密がかくされています。

一本ではなく無数の糸の塊で、

それで、歯と歯のすき間をきれいにします。

歯みがきのステップアップは

①歯の面に当てる

②小さく動かす

③軽い力でみがく

(20回)

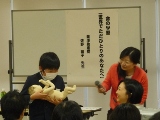

では、実際にみがいてみましょう。

歯と歯の間は、デンタルフロスでみがきます。

糸の匂いを嗅いでみると・・・

「臭い!」

歯垢を拡大してみる、1mgの歯垢の中に

いる細菌は、2億から3億です。

洗ってる使えるので、家でも使ってください。

健康な歯を保つには何をしたらよいか

まとめてみましょう。

歯みがきをするだけでなく、定期的に

歯医者さんに行って、歯を健康に保ちましょう。

最後に、まとめを書いたり線で結んだりして

確認をしたりしました。